王霄冰:民俗關(guān)系——定義民俗與民俗學(xué)的新路徑

2024/11/13 09:12 來(lái)源:社區(qū)文化網(wǎng) 閱讀:2萬(wàn)

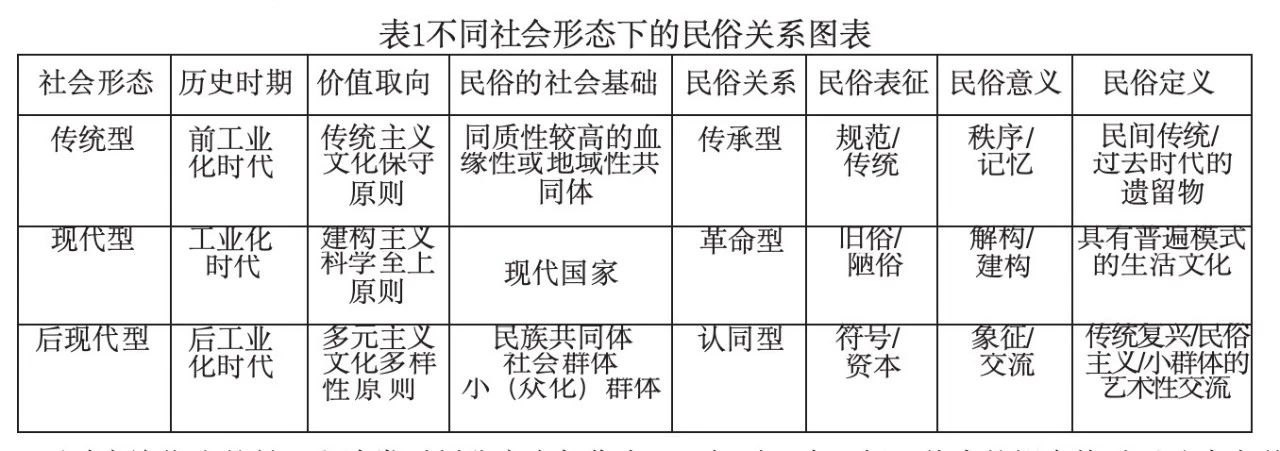

摘 要:有關(guān)民俗概念的理論研究,,以往多集中于“誰(shuí)是民”“什么是俗”這兩個(gè)中心議題,,而較少關(guān)注民眾群體(民)與知識(shí)體系(俗)之間的關(guān)系。宏觀民俗史的研究表明,,不同歷史階段和不同社會(huì)形態(tài)中的民俗關(guān)系不盡相同,,主要有傳承、革命和認(rèn)同三種類型,,分別對(duì)應(yīng)于傳統(tǒng),、現(xiàn)代和后現(xiàn)代三個(gè)社會(huì)階段。由此出發(fā),,我們就可以理解為什么學(xué)術(shù)史上會(huì)出現(xiàn)幾種完全不同的民俗定義。從民俗關(guān)系的角度出發(fā),,民俗可被重新定義為一個(gè)共同體中的大部分人以傳承,、革命或認(rèn)同的方式所維系的、具有相對(duì)穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的日常生活實(shí)踐,,其意義在于記憶,、建構(gòu)或相互交流共同體的生活文化。任何一項(xiàng)民俗都具有歷史的,、物質(zhì)的,、身體的,、社會(huì)的和精神的維度,并包含主體,、行為,、過(guò)程和意義四個(gè)要素。民俗學(xué)研究社會(huì)與文化的相互關(guān)系,,所要揭示的是文化事象背后的社會(huì)關(guān)聯(lián)性(民俗關(guān)系)以及社會(huì)心理或精神信仰因素(民俗意義),。它天然地具有跨學(xué)科性質(zhì),可以在學(xué)術(shù)大家庭中起到聯(lián)結(jié)人文科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的橋梁作用,。

關(guān)鍵詞:民俗,;民俗學(xué);宏觀民俗史,;民俗關(guān)系,;民俗四要素 民俗的定義與民俗學(xué)的學(xué)科性質(zhì)問(wèn)題,困擾學(xué)界同仁久矣,。當(dāng)代的學(xué)科理論研究幾乎都圍繞這一問(wèn)題展開(kāi),,且仁者見(jiàn)仁、智者見(jiàn)智,。但不管民俗學(xué)內(nèi)部曾提出過(guò)多少方案,,外部對(duì)于民俗學(xué)的了解卻越來(lái)越模糊。民俗學(xué)到底是社會(huì)科學(xué)還是人文科學(xué),,民俗學(xué)與社會(huì)學(xué),、人類學(xué)、歷史學(xué)的關(guān)系等基本理論問(wèn)題仍未能得到很好的解決,。在實(shí)際的研究當(dāng)中,,除民間文學(xué)之外,民俗學(xué)的傳統(tǒng)領(lǐng)域如物質(zhì)文化,、民間信仰,、家庭與社會(huì)組織、歲時(shí)節(jié)日與人生禮儀等,,都不斷地被歷史學(xué),、宗教學(xué)、社會(huì)學(xué),、人類學(xué)和新興的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué)所蠶食和分割,。民俗學(xué)在現(xiàn)代學(xué)術(shù)中有被日趨邊緣化甚至被取代的危險(xiǎn)。為此,,在中國(guó)民俗學(xué)(民間文學(xué))學(xué)科建立百年之際,,我們有必要重新認(rèn)識(shí)民俗研究的對(duì)象與視角,以探尋定義民俗和民俗學(xué)的新路徑。 對(duì)我的這一思考有直接啟發(fā)的,,是美國(guó)民俗學(xué)會(huì)現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)陶樂(lè)茜?諾伊斯(Dorothy Noyes)的《民俗的社會(huì)基礎(chǔ)》一文,。她從“民俗”的最早構(gòu)詞形式Folk-Lore出發(fā),道出了一個(gè)長(zhǎng)久以來(lái)為民俗學(xué)者們所忽略的潛在事實(shí),,即:“‘民眾’(folk)和‘知識(shí)’(lore)之間的連號(hào)也預(yù)示了這個(gè)學(xué)科的關(guān)鍵問(wèn)題,。知識(shí)體系和民眾群體之間存在什么樣的常識(shí)性關(guān)系?學(xué)者又應(yīng)該怎樣定位文化形態(tài)和社會(huì)結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系,?”原來(lái)民俗學(xué)所要研究的并不只是民俗事象,,描述其生存形態(tài)并解釋它們的來(lái)源,甚至也不僅僅只是要去解讀“語(yǔ)境中的民俗”,,而是從它誕生之日起,,就預(yù)示著這將是一門(mén)以研究民與俗的關(guān)系即社會(huì)與文化的關(guān)系為己任的學(xué)科。諾伊斯的這一發(fā)現(xiàn)令我茅塞頓開(kāi),,之前很多沒(méi)有理清的問(wèn)題好像瞬間都有了答案,。她緊接著又問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題:“這種聯(lián)系是否會(huì)隨著時(shí)間而消逝?”遺憾的是,,諾伊斯在這篇論文中雖然提出了這些問(wèn)題,,但并沒(méi)有進(jìn)行回答。她的文章主要聚焦于作為民俗之社會(huì)基礎(chǔ)的“民”是否是一種實(shí)質(zhì)性的存在,,不同歷史階段和不同流派的民俗學(xué)者如何界定“民”的社會(huì)存在,。她在最后得出的結(jié)論是,民俗學(xué)家應(yīng)持續(xù)地關(guān)注民俗的社會(huì)基礎(chǔ),,因?yàn)檫@是我們學(xué)科生存的根本,。 本文試圖使用社會(huì)發(fā)展的觀點(diǎn)重新審視民與俗的關(guān)系(以下我將稱之為“民俗關(guān)系”),并決意以此為突破口,,結(jié)合民俗概念的研究史,,探尋重新定義民俗和民俗學(xué)的新路徑。 概念史的反思 在我們?cè)噲D理解民俗為何物時(shí),,“民俗”這個(gè)術(shù)語(yǔ)本身就成了解題的關(guān)鍵,。這是由于民俗并不是一個(gè)人們?cè)谌粘I钪兴褂玫脑~匯,而是學(xué)者為了概括各種千奇百態(tài)的生活文化現(xiàn)象而特意創(chuàng)造出來(lái)的學(xué)術(shù)用語(yǔ),。它在造詞法上由Folk和Lore兩個(gè)帶有意義的詞根合成,,于是,這個(gè)概念就給民俗學(xué)家們留下了無(wú)限的想象和闡釋空間,。圍繞著“誰(shuí)是民”“何為俗”的問(wèn)題,,民俗學(xué)者們展開(kāi)了對(duì)于民俗學(xué)學(xué)術(shù)本位的思索。 董曉萍在《現(xiàn)代民俗學(xué)講演錄》中曾對(duì)民俗的概念史進(jìn)行過(guò)全面的梳理,。她把外國(guó)民俗學(xué)對(duì)“民”的定義分為“殖民主義、歐洲發(fā)現(xiàn)時(shí)期與自然科學(xué)時(shí)期”“現(xiàn)代化時(shí)期”和“全球化時(shí)期”三個(gè)階段。人們對(duì)于“民”的理解,,從最早的“野蠻人,、原始人,未受學(xué)校教育,,沒(méi)有文化”“迷信的人們”“農(nóng)民”“常民”“未被工業(yè)文明污染的人群”“民族全體成員”等,,到二戰(zhàn)以后特別是20世紀(jì)70年代的現(xiàn)代社會(huì)的“小人物”,“任何擁有獨(dú)特的口頭傳統(tǒng)的人”,,按照職業(yè),、年齡、地區(qū),、國(guó)籍劃分的民眾群體,,直至20世紀(jì)90年代后全球化語(yǔ)境下的“傳統(tǒng)的匿名的群眾”(德國(guó))、“所有民間群體,,被民俗定型的社會(huì)成員”(美國(guó)),、“世界民族志的平行承擔(dān)者”(英國(guó)、法國(guó))和“享有共同民俗的人”(日本,、韓國(guó)),。在中國(guó)國(guó)內(nèi),民俗學(xué)對(duì)于“民”的認(rèn)識(shí)也“經(jīng)歷了三個(gè)階段的變化”,,分別為20世紀(jì)上半葉的“階級(jí)二分法”,、20世紀(jì)70年代后的“文化三分法”和現(xiàn)代化階段的“民族共同體的一分法”。甚至在鐘敬文先生主編的幾本《民間文學(xué)概論》和《民俗學(xué)概論》中,,也可找到5種不同的“民”的定義:“勞動(dòng)人民”(1980),、“中下層階級(jí)”(1992)、“非官方群體”(1998),、“農(nóng)民主體”(1998),、 “民族共同體”(1999)。 高丙中在其對(duì)當(dāng)代民俗學(xué)有重要影響的博士論文《民俗文化與民俗生活》中,,分別用專章探討了“民俗之‘民’:學(xué)科史上的民俗學(xué)對(duì)象(上)”和“民俗之‘俗’:學(xué)科史上的民俗學(xué)對(duì)象(下)”的問(wèn)題,。他首先批評(píng)了英美民俗學(xué)史上把“俗”作為可以脫離“民”而獨(dú)立存在的文化現(xiàn)象來(lái)研究,認(rèn)為“他們的研究目標(biāo)通常是文化性的‘俗’,,而不是現(xiàn)實(shí)性的‘民’”,。從湯姆斯時(shí)期的“大眾古俗”和“民眾的知識(shí)”,到人類學(xué)派民俗學(xué)家筆下的“古代遺留物”,,和美國(guó)文化人類學(xué)所關(guān)注的“口頭文學(xué)”,,以及多爾遜、鄧迪斯等當(dāng)代美國(guó)民俗學(xué)者主張的“傳統(tǒng)民間文化”和“傳統(tǒng)民俗形式”,,也就是民眾群體的傳統(tǒng),,對(duì)于民俗的概念史高丙中提出了他的質(zhì)疑:“為什么民俗學(xué)家們總不能勇敢地面對(duì)民俗構(gòu)成了人的基本生活這一事實(shí)呢?人類群體約定俗成的東西那么普遍,那么廣泛,,為什么人們卻只承認(rèn)那些具有古老形式的東西才是民俗呢,?”②他繼而從20世紀(jì)30年代中國(guó)民俗學(xué)界江紹原、楊成志等人根據(jù)歐洲大陸的民俗概念提出的“民學(xué)”的觀點(diǎn)出發(fā),,根據(jù)鐘敬文先生在80年代提出的“民俗的范圍應(yīng)該是整個(gè)民間文化”的主張,,并參考了美國(guó)社會(huì)學(xué)家薩姆納(孫末楠)的民俗理論,最終形成了如下的民俗概念體系: 民俗——“具有普遍模式的生活文化”,。 民俗生活——“民俗主體把自己的生命投入民俗模式而構(gòu)成的活動(dòng)過(guò)程”,。 民俗模式——“生活世界中的完整的表演程式或程式化表演的劇本結(jié)構(gòu)”。 把民俗研究在范式上從朝向過(guò)去而扭轉(zhuǎn)為朝向當(dāng)下,,并在民俗概念中引入了“民”這一實(shí)踐主體,,把民俗從靜態(tài)的文化事象變?yōu)榱嘶顟B(tài)的、人的行動(dòng)過(guò)程,,是高丙中這一論著的最大貢獻(xiàn),。他最早明確提出了“在俗之民”即民俗主體的概念,指出民俗學(xué)應(yīng)研究民俗過(guò)程中的人而不是生活中的任何人: 民俗之‘民’并不等于生活中的人,,只有當(dāng)生活中的人表現(xiàn)出民俗之‘俗’時(shí),,民俗學(xué)家才在這個(gè)意義上把他看作‘民’。生活中的人是完整的,、完全的,,民俗之‘民’是生活中的人的局部或片面;生活中的人是終日終年終生意義上的,,民俗之‘民’是某時(shí)某刻意義上即是時(shí)間片段意義上的,。所以,以‘俗’定‘民’,,以‘俗’論‘民’,,這是順理成章的事。 這一發(fā)現(xiàn)得到了呂微等民俗學(xué)家的高度評(píng)價(jià),,因?yàn)樗罢蔑@了民俗學(xué)的基本問(wèn)題——人自身的主體性存在意義和價(jià)值”,。“就民俗學(xué)是一門(mén)通過(guò)研究民俗而反思人自身的存在價(jià)值和存在意義的學(xué)問(wèn),,為民俗學(xué)辯護(hù)也就是為人自身的存在價(jià)值和存在意義進(jìn)行辯護(hù),。” 然而,,即便在高丙中的上述概念體系中,,民俗關(guān)系也未能成為關(guān)注的焦點(diǎn)。以往的學(xué)者們或者專注于作為文化事象的“俗”,,或者像諾伊斯那樣,,聚焦于作為民俗之社會(huì)基礎(chǔ)的“民”,,雖然都在強(qiáng)調(diào)二者之間的關(guān)聯(lián)性,但很少專門(mén)去研究民與俗之間的關(guān)聯(lián)方式及其所產(chǎn)生的意義,。甚至有民俗學(xué)者主張,,民俗學(xué)者在實(shí)際的研究當(dāng)中必須在民或俗之間有所側(cè)重。民與俗雖然“相輔相成,、缺一不可”,但二分法“有助于保持立場(chǎng)鮮明,,使人坦誠(chéng)正直”,。“嘗試消除兩者間的鴻溝,,并合二為一,,或者徹底地杜絕二分法的出現(xiàn),這些都是沒(méi)有益處的,?!闭f(shuō)這話的人是美國(guó)人類學(xué)家愛(ài)略特?奧林,但他的文章討論的并不是民俗的概念或研究對(duì)象問(wèn)題,,而是民俗學(xué)者應(yīng)如何處理與研究對(duì)象的關(guān)系,,即到底應(yīng)“以道德的方式”還是“以理智的方式”研究民俗的問(wèn)題。 也許正因?yàn)槲覀兺ǔUJ(rèn)為,,民與俗是天然有機(jī)地結(jié)合在一起的,,二者缺一不可,所以民俗關(guān)系才長(zhǎng)期地為民俗學(xué)家們所忽視,。然而科學(xué)研究的本質(zhì)就是要解釋事物與事物或者人與事物之間的相互關(guān)系,,所以不能因?yàn)檫@種關(guān)系是一種客觀存在,我們就不再去深究,、描述和闡釋它們,。況且,一門(mén)學(xué)科的理論研究應(yīng)強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性,,既然前人已對(duì)“民”的性質(zhì)和“俗”的范圍進(jìn)行了充分的研究,,并已經(jīng)注意到了“民”作為行動(dòng)主體和“俗”作為行動(dòng)對(duì)象之間的關(guān)聯(lián)性,那么,,進(jìn)一步探討不同歷史階段中和社會(huì)形態(tài)下具體的民俗關(guān)系,,即民對(duì)于俗的認(rèn)知態(tài)度及其作用于俗的實(shí)踐方式,以及由此所產(chǎn)生的不同的文化意義,,也就是必要且可能的了,。 宏觀民俗史視角下的民俗關(guān)系 當(dāng)我們把民俗關(guān)系這一概念引入到民俗學(xué)的本體研究時(shí),還必須同時(shí)引入一種社會(huì)發(fā)展的觀念與視角,。這是因?yàn)槊袼鬃鳛樯鐣?huì)生活的重要組成部分,,直接反映著特定時(shí)代的社會(huì)結(jié)構(gòu)與文化屬性,。中國(guó)的當(dāng)代民俗學(xué)由于受功能學(xué)派人類學(xué)的影響頗深,所以雖然在民俗史與民俗學(xué)史的資料梳理,、個(gè)案研究方面已有十分豐富的成果,,但真正從歷史發(fā)展的角度出發(fā)探討民俗生存形態(tài)變遷的宏觀民俗史研究卻相對(duì)缺乏,只少數(shù)民俗學(xué)家有所涉及,。例如蕭放在其論著《歲時(shí)——傳統(tǒng)中國(guó)民眾的時(shí)間生活》中,,曾試圖闡釋歲時(shí)觀念從史前、上古直至中古時(shí)期的變遷及其對(duì)歲時(shí)節(jié)日體系的影響,。他認(rèn)為,,“民俗的前期形態(tài)經(jīng)歷了史前民俗、上古民俗及上古民俗轉(zhuǎn)變的若干階段,?!痹谡劦健笆非爸辽瞎艜r(shí)期是民眾歲時(shí)觀念發(fā)生的時(shí)期”時(shí),他使用了社會(huì)分層的概念,,并注意到了歲時(shí)生活在不同的社會(huì)形態(tài)下有著截然不同的特征: 雖然月令時(shí)代,,時(shí)間總是掌握在王官手中,由社會(huì)上層頒發(fā)的時(shí)政往往首先考慮的是統(tǒng)治階層的經(jīng)濟(jì),、政治利益,。但是我們也應(yīng)該看到,在周秦以前的社會(huì)里,,上下層的分化與對(duì)立沒(méi)有后世那樣明顯,,相當(dāng)部分的政令帶有集體性、全民性的特點(diǎn),,如對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)生活的安排,,以及對(duì)家園的保護(hù)等。月令的政治性質(zhì)如前所述在社會(huì)管理與社會(huì)服務(wù)上得到具體體現(xiàn),。月令與后來(lái)歲時(shí)生活有著顯著不同的特點(diǎn),。 在探討漢魏時(shí)期的歲時(shí)民俗時(shí),蕭放也循著這條思路,,分析了春秋戰(zhàn)國(guó)以來(lái)宗族公社的解體與個(gè)體小家庭的成長(zhǎng)對(duì)民俗生活所帶來(lái)的影響:“國(guó)家民戶的巨量增加不僅為新的統(tǒng)一的國(guó)家建立提供了社會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ),,同時(shí)脫離宗族控制的自由民的大量出現(xiàn),也使傳統(tǒng)的禮制變得不合時(shí)宜,?!薄霸铝顣r(shí)代的社會(huì)生活雖然仍定期舉行宗教祭禮,但此時(shí)的祭禮正在朝王家祭儀的方向演變,,原始的全體參與的古代宗教祭祀集會(huì)正逐漸轉(zhuǎn)化為王朝統(tǒng)治集團(tuán)的世俗的政治性的時(shí)間典禮,。歲時(shí)節(jié)日系列逐漸形成,魏晉以后新的歲時(shí)觀念才真正確立,,中國(guó)歲時(shí)節(jié)日體系初步完成,?!?/span> 雖然蕭放這部論著的重點(diǎn),仍然放置在了對(duì)于歲時(shí)觀念和節(jié)日體系的描述上,,而未能著重分析社會(huì)結(jié)構(gòu)與民俗生活的對(duì)應(yīng)關(guān)系,,但它從上古向中古時(shí)期過(guò)渡的社會(huì)形態(tài)出發(fā)探索節(jié)日體系形成過(guò)程的嘗試,對(duì)于后來(lái)的研究有著重要的啟發(fā)意義,。民俗作為一定社會(huì)階層的文化產(chǎn)物,,它的形成和發(fā)展必定也與特定的社會(huì)階層或群體的生存狀態(tài)密切相關(guān)。因此,,歷史民俗學(xué)的研究不僅可以結(jié)合當(dāng)時(shí)具體的政治,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境來(lái)展開(kāi),同時(shí)也可以從宏觀上去把握一定歷史時(shí)期的民俗總體特征,。在此,我們或許可以借用歷史學(xué)中的微觀史學(xué)與宏觀史學(xué)的理論,視前者為“微觀民俗史”,,而將后者定義為“宏觀民俗史”,。 結(jié)合當(dāng)下的狀況,我們所處的生活環(huán)境正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)的禮俗社會(huì)過(guò)渡到復(fù)合型現(xiàn)代社會(huì)轉(zhuǎn)化的過(guò)程當(dāng)中,。社會(huì)學(xué)家滕尼斯把這一變化歸納為是從共同體(德語(yǔ):Gemeinschaft,;英語(yǔ):community)到社會(huì)(德語(yǔ):Gesellschaft;英語(yǔ):society)的轉(zhuǎn)變,?!肮餐w”在中文中又被翻譯為“社區(qū)”“自然社會(huì)”“禮俗社會(huì)”,指的是前工業(yè)化時(shí)代的傳統(tǒng)社會(huì),,基于地緣或血緣等天然的聯(lián)系,,人與人之間聯(lián)系緊密、守望相助,。與其相對(duì)應(yīng)的“社會(huì)”又被闡釋為“人為社會(huì)”“法制社會(huì)”“市民社會(huì)”等,,是建立在契約基礎(chǔ)之上而相對(duì)缺乏有機(jī)聯(lián)系的現(xiàn)代型社會(huì)。 如果我們把過(guò)去大約一百五十年中國(guó)社會(huì)的發(fā)展概括為傳統(tǒng),、現(xiàn)代與后現(xiàn)代三個(gè)階段,,那么就可以清楚地看到其中的民俗存在形態(tài),尤其是民俗關(guān)系也在發(fā)生著深刻的變遷,。在前工業(yè)化時(shí)代的禮俗社會(huì),,人們自然而然地隸屬于某一社會(huì)階層或群體,在日常生活中無(wú)意識(shí)地踐行著屬于這一社會(huì)階層或群體的固有文化形式,。民與俗之間存在著與生俱來(lái)的聯(lián)系且相對(duì)穩(wěn)定,,人們的日常生活實(shí)踐也呈現(xiàn)出較強(qiáng)的規(guī)律性和群體一致性。也就是說(shuō),,傳統(tǒng)社會(huì)的每一社會(huì)成員都幾無(wú)例外地?fù)?dān)負(fù)著傳承民俗文化的天然職責(zé),而民俗實(shí)踐的根本意義就在于文化的秩序與記憶,。無(wú)論是大文豪魯迅筆下的“魯鎮(zhèn)”還是社會(huì)學(xué)家費(fèi)孝通眼中的“江村”,,都是這一社會(huì)形態(tài)的典型代表。這里不妨就以魯鎮(zhèn)的“祝?!倍Y為例,說(shuō)明傳統(tǒng)社會(huì)中的民俗關(guān)系: 家中卻一律忙,,都在準(zhǔn)備著“祝?!薄_@是魯鎮(zhèn)年終的大典,,致敬盡禮,,迎接福神,拜求來(lái)年一年中的好運(yùn)氣的,。殺雞,宰鵝,,買(mǎi)豬肉,用心細(xì)細(xì)的洗,,女人的臂膊都在水里浸得通紅,,有的還帶著絞絲銀鐲子,。煮熟之后,橫七豎八的插些筷子在這類東西上,可就稱為“福禮”了,,五更天陳列起來(lái),并且點(diǎn)上香燭,,恭請(qǐng)福神們來(lái)享用,,拜的卻只限于男人,,拜完自然仍然是放爆竹,。年年如此,家家如此,,——只要買(mǎi)得起福禮和爆竹之類的——今年自然也如此,。 在這里魯迅用文學(xué)的語(yǔ)言描述了“魯鎮(zhèn)”這一地方性社會(huì)共同體及其中的每一個(gè)人與祝福禮的關(guān)系,。首先,,祝福作為年終的大典是必不可少的,,家家、人人都要參與,,它具有迎春接福、求拜好運(yùn)的神圣意義;其次,,祝福禮有一些固定的程式,,包括物質(zhì)的、時(shí)間的,、性別角色等方面的秩序與規(guī)則,;第三,,祝福禮作為社區(qū)的傳統(tǒng)得以年復(fù)一年地傳承,,年年如此,今年亦如此,。這樣的一種民俗關(guān)系我們可以定義為是天然的或默認(rèn)的,,表現(xiàn)為每個(gè)社會(huì)成員都會(huì)不假思索地投身其中,,既沒(méi)有選擇的可能,也沒(méi)有反思的必要,。 在工業(yè)化時(shí)代到來(lái)的現(xiàn)代社會(huì),,也就是魯迅本人所處的時(shí)代,民與俗的關(guān)系實(shí)際上已經(jīng)悄悄地發(fā)生了斷裂,。傳統(tǒng)的日常生活秩序開(kāi)始解體,,像魯迅這樣的進(jìn)步人士開(kāi)始反思身邊的民俗傳統(tǒng)并加以批判。在20世紀(jì)的大部分時(shí)間里,,民俗都成為了革命的對(duì)象,,或是現(xiàn)代人重構(gòu)日常生活時(shí)的一種參照物。傳統(tǒng)的日常生活文化變成了“舊俗”和“陋俗”,,變成了人們建構(gòu)新生活時(shí)所必須擯棄和改革的對(duì)象,,正像“破舊立新”一詞所表達(dá)的那樣。于是,,“革命”就成了人們?cè)谌粘I钪凶類?ài)使用的一個(gè)關(guān)鍵詞,。20世紀(jì)初的“男剪辮、女放足”是“革命”,;30年代國(guó)民黨政府提倡的“新生活運(yùn)動(dòng)”,,也被宣傳為是當(dāng)時(shí)“革命者”先進(jìn)性的一種體現(xiàn)。中華人民共和國(guó)建立后,,革命的思想更是滲透到了人民生活的方方面面,,例如,50年代的男性時(shí)尚穿著的“人民裝”和女性愛(ài)穿的“列寧裝”,,便是革命者的一種外在身份標(biāo)志,。在“文革”時(shí)期,國(guó)家甚至一度提倡過(guò)一個(gè)“革命化的春節(jié)”,,即春節(jié)期間不放假,、不休息而堅(jiān)持生產(chǎn)。 對(duì)于發(fā)生在20世紀(jì)的這場(chǎng)日常生活革命,,高丙中最早敏銳地意識(shí)到了它對(duì)于民俗學(xué)的深刻影響,。他在《日常生活的現(xiàn)代與后現(xiàn)代遭遇:中國(guó)民俗學(xué)發(fā)展的機(jī)遇與路向》一文中,通過(guò)觀察春節(jié)在中國(guó)人生活中的地位變遷發(fā)現(xiàn): ……隨著現(xiàn)代化在中國(guó)的發(fā)展,,人口中能夠與現(xiàn)代性的指標(biāo)(居住在城市,,受現(xiàn)代教育較多,,直接受雇于政府部門(mén))發(fā)生直接聯(lián)系的人越來(lái)越多,他們對(duì)現(xiàn)代性的想象越來(lái)越多地成為現(xiàn)實(shí)或具有更多的現(xiàn)實(shí)性,。他們對(duì)民俗的不認(rèn)同使只要是與民俗不同的生活方式都容易被認(rèn)同為現(xiàn)代生活而被接受。作為這種社會(huì)過(guò)程的結(jié)果,,原來(lái)的日常生活逐漸失去了普遍性,,成為與現(xiàn)代性相對(duì)的傳統(tǒng),,最后真的在社會(huì)生活中向文化遺留物退化。 在《作為一個(gè)過(guò)渡禮儀的兩個(gè)慶典——對(duì)元旦與春節(jié)關(guān)系的表述》一文中,,高丙中系統(tǒng)研究了過(guò)去九十多年中元旦和春節(jié)在中國(guó)人生活中的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,以及最后趨向于“復(fù)合”的事實(shí),?!霸┮约巴瞥缢男聡?guó)家的政治和知識(shí)精英與春節(jié)以及習(xí)慣它的民眾長(zhǎng)期處于一種緊張關(guān)系之中,。雙方的關(guān)系在近百年里從原初的替代轉(zhuǎn)變?yōu)榻裉斓幕パa(bǔ),,從各自獨(dú)立的兩個(gè)節(jié)慶轉(zhuǎn)化為一個(gè)過(guò)渡禮儀的完整結(jié)構(gòu)的兩個(gè)部分,?!薄皬奈幕Y源(要素)的來(lái)源而言,,我們生活在一種復(fù)合文化之中,?!边@一結(jié)論可以說(shuō)是對(duì)中國(guó)人民俗生活百年變遷圖像的一個(gè)最好描述。近年來(lái),,周星更加明確地提出要“把‘生活革命’視為民俗學(xué)的一個(gè)專業(yè)用語(yǔ)”,用以解讀“近一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)中國(guó)社會(huì),、文化的持續(xù)變遷以及中國(guó)人生活方式多彩的變化”,。他本人所從事的“生活革命”系列研究,涉及到服裝,、飲食,、廁所等常人生活的方方面面,并且采取了把事象放置到不斷發(fā)展的歷史語(yǔ)境中去觀察的研究范式,。 到了高度工業(yè)化,、城鎮(zhèn)化和全球化的后現(xiàn)代社會(huì),鄉(xiāng)愁與傳統(tǒng)復(fù)興又悄然興起,,變成一種社會(huì)潮流,。結(jié)合新世紀(jì)以來(lái)一場(chǎng)轟轟烈烈的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)運(yùn)動(dòng),中國(guó)各地出現(xiàn)了大規(guī)?!懊袼讖?fù)興”的現(xiàn)象,。然而,無(wú)論如何,,今天的社會(huì)已絕不可能回復(fù)到傳統(tǒng)社會(huì)那樣一種秩序當(dāng)中,,也不可能回復(fù)到革命年代那樣一種高度一體化的狀態(tài),而只能維持一種多元化的,、認(rèn)同型的,、相互制衡式的社會(huì)關(guān)系結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)社會(huì)中的那種民與俗的天然聯(lián)系也已不可能得以重建,,新型的民俗關(guān)系只能建立在文化認(rèn)同的基礎(chǔ)之上,。因此,民俗作為認(rèn)同標(biāo)志在其中既發(fā)揮著潤(rùn)滑劑的功用,,同時(shí)也成了不同群體或個(gè)人自我表達(dá)且與他人溝通和交流的一種方式,。與此相關(guān)聯(lián)的,便是今天在世界各地廣泛存在的,、把民俗作為身份認(rèn)同標(biāo)志和文化資本進(jìn)行再生產(chǎn)的“民俗主義”現(xiàn)象,。 綜上,我們把傳統(tǒng),、現(xiàn)代與后現(xiàn)代三種社會(huì)形態(tài)下的民俗關(guān)系歸納為傳承,、革命與認(rèn)同三種類型。其中傳承型和認(rèn)同型的區(qū)別在于,,前者是自然傳承,,在很多情況下并未具備文化認(rèn)同的前提,而后者是在主觀認(rèn)同基礎(chǔ)之上的自覺(jué)接受,。張舉文提出的“民俗認(rèn)同”概念,,指的就是最后這種民俗關(guān)系。他從民俗認(rèn)同的特質(zhì)出發(fā),進(jìn)而將民俗定義為“是以共同和共享的交際方式和習(xí)俗而構(gòu)成的‘小群體’中‘面對(duì)面’的維系和重構(gòu)認(rèn)同的行為活動(dòng)”,。作為一位旅居美國(guó)的華人學(xué)者,,張舉文對(duì)于后現(xiàn)代社會(huì)中小群體的民俗交際行為及其文化認(rèn)同本質(zhì)十分了然,因此他也最早發(fā)現(xiàn)了“民俗認(rèn)同”的存在及其意義,,并將其作為分析工具引入到了民俗學(xué)的個(gè)案研究當(dāng)中,。 正如表1所示,以上三種類型的民俗關(guān)系所對(duì)應(yīng)的分別是前工業(yè)化,、工業(yè)化和后工業(yè)化三個(gè)時(shí)代,代表著傳統(tǒng)/保守主義,、科學(xué)/建構(gòu)主義,、多元主義三種不同的價(jià)值取向。在傳統(tǒng)型社會(huì)中,,民俗的社會(huì)基礎(chǔ)為同質(zhì)性較高的血緣性或地域性共同體,,民俗以“規(guī)范”和“傳統(tǒng)”為表征,其根本意義則在于維系一種社會(huì)秩序和文化記憶,。在革命型社會(huì),,民俗被普遍化為民族國(guó)家中的舊傳統(tǒng),被貼上“舊俗”和“陋俗”的標(biāo)簽,,成為科學(xué)與理性的反面參照物,,以及建構(gòu)新生活的出發(fā)點(diǎn)與踏腳石。在后現(xiàn)代型社會(huì)中,,民俗又被作為象征符號(hào)和文化資本得以“再現(xiàn)實(shí)化”,,其意義在于建立民族共同體象征體系、社會(huì)及個(gè)人的文化身份,,并成為小群體內(nèi)部及與外部之間進(jìn)行交流的媒介手段,。 不過(guò)應(yīng)該指出的是,上述類型劃分應(yīng)全部作為“理想型”來(lái)理解,,其中的概念體系可以成為科學(xué)研究的工具指南,,但不能代替復(fù)雜多樣的生活本身。現(xiàn)實(shí)中的民俗關(guān)系和民俗形態(tài)遠(yuǎn)比這些抽象的概念要復(fù)雜得多,。傳統(tǒng),、現(xiàn)代與后現(xiàn)代三種社會(huì)形態(tài)與歷史時(shí)期的對(duì)應(yīng)關(guān)系也并非絕對(duì),更不能完全以時(shí)間為劃分標(biāo)準(zhǔn),。即便在傳統(tǒng)時(shí)代,,也不乏“破舊立新”“移風(fēng)易俗”的思想。而盛行于當(dāng)代的“民俗主義”現(xiàn)象實(shí)際上也自古就有,,因?yàn)閭鹘y(tǒng)社會(huì)也存在對(duì)民俗加以模仿,、展演和再創(chuàng)造的需求與可能。另一方面,,在后現(xiàn)代社會(huì),,傳統(tǒng)的社會(huì)組織形式也可能得到部分的保留,,就像大都市中的“城中村”;或者人們依舊采取傳統(tǒng)社會(huì)的民俗觀,,就像在今天的很多人眼中,,保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的目的,就是為了把傳統(tǒng)文化“原汁原味”地保留下來(lái),、傳承下去,,而不是像聯(lián)合國(guó)教科文組織所倡導(dǎo)的那樣,僅僅為了實(shí)現(xiàn)文化共享,、保護(hù)文化多樣性和促進(jìn)社區(qū)發(fā)展,。或者今天也會(huì)有部分人承續(xù)革命年代的思維方式,,把一些他們認(rèn)為與現(xiàn)代生活格格不入的民俗視為需要革除的對(duì)象,,例如前段時(shí)間在地方殯葬改革中出現(xiàn)的一些激進(jìn)行為,還有民間信仰長(zhǎng)期遭受污名化的現(xiàn)實(shí),,等等,。 從民俗關(guān)系出發(fā)重新理解民俗與民俗學(xué) 在厘清不同社會(huì)形態(tài)下的民俗關(guān)系之后,我們就可以理解為什么在學(xué)術(shù)史上會(huì)出現(xiàn)幾種完全不同的民俗定義,。這些都是身處不同歷史階段中的學(xué)者,,對(duì)于當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境下民俗存在形態(tài)的把握與理解。從傳統(tǒng)型的民俗關(guān)系出發(fā),,民俗最早被定義為日常生活中的“文化遺留物”,,所強(qiáng)調(diào)的是其傳承的本質(zhì)與文化記憶的功能。從革命型的民俗關(guān)系和建構(gòu)主義出發(fā),,民俗被解構(gòu)為“具有普遍模式的生活文化”,,所強(qiáng)調(diào)的是它的開(kāi)放性與可塑性。但這一定義也容易導(dǎo)致概念的泛化與不確定性,,因?yàn)槭聦?shí)上并非一切“普遍模式化的生活文化”都可以成為民俗學(xué)的研究對(duì)象,,只有那些具備一定的民俗關(guān)系和民俗意義的生活文化才可被看成是“民俗”。從認(rèn)同型的民俗關(guān)系和后現(xiàn)代主義的社會(huì)文化觀出發(fā),,民俗則被美國(guó)民俗學(xué)家丹?本-阿默思定義為“小群體內(nèi)的藝術(shù)性交際”,。這個(gè)定義初看起來(lái)有些匪夷所思,但實(shí)際上,,它一方面繼承了早期民俗學(xué)對(duì)于精神文化現(xiàn)象的特別關(guān)注,,另一方面又從交際民族志(ethnography of communication)出發(fā),開(kāi)啟了表演理論指導(dǎo)下的研究范式,,可以說(shuō)是當(dāng)代民俗學(xué)的一項(xiàng)重大理論突破,。正如其倡導(dǎo)者理查德?鮑曼(Richard Bauman)所言,表演理論實(shí)際上提供了“一個(gè)概念性的框架”,“以指導(dǎo)對(duì)一種交流的特殊方式的辨識(shí),、描述和分析,,這種交流方式是是圍繞著藝術(shù)性地、技巧性地展示交流技巧和有效性而進(jìn)行的說(shuō)話和行動(dòng)的方式,?!痹诖擞绊懴拢袼讓W(xué)家和語(yǔ)言人類學(xué)家一樣,,所感興趣的是“話語(yǔ)生產(chǎn)形式”(modes of discursive production),。所謂“話語(yǔ)”(discourse),指的就是“交流性的實(shí)踐”(communicative practice)?,F(xiàn)代民俗學(xué)所要研究的,,正是特定人群在特定社會(huì)語(yǔ)境中的話語(yǔ)行為、以及話語(yǔ)實(shí)踐如何使用各種符號(hào)來(lái)表達(dá)和建構(gòu)社會(huì)關(guān)系,。 德國(guó)當(dāng)代民俗學(xué)家沃爾夫?qū)?卡舒巴(Wolfgang Kashuba)也強(qiáng)調(diào),,作為研究日常文化的科學(xué),,民俗學(xué)必須踏入話語(yǔ)分析的研究領(lǐng)域,。在他看來(lái),話語(yǔ)指的不僅是語(yǔ)言,、文本,,而且也包括圖像,比如繪畫(huà),、雕塑,、照片、電影,,等等,。他指出:根本上來(lái)看,此類對(duì)于文化實(shí)踐的描述形式所牽涉的也是文化事物的特別話語(yǔ)質(zhì)素,,即是這樣的一種必要性,,在固定的、不可追問(wèn)的準(zhǔn)則或傳統(tǒng)與可以“商討”(可以進(jìn)行論證性或者象征性加工)的準(zhǔn)則或傳統(tǒng)之間找到一種平衡,,而這種平衡是不斷需要重新加以實(shí)現(xiàn)的,。 商討、交流,、表演與話語(yǔ)藝術(shù),,這組概念為當(dāng)代民俗學(xué)開(kāi)辟了一片嶄新的天地,真正使得靜態(tài)的民俗事象變成了活生生的社會(huì)實(shí)踐,。這種商討與交流不僅僅只是共時(shí)性的,、面對(duì)面的,有時(shí)候也可以跨越時(shí)空,例如通過(guò)媒體,、網(wǎng)絡(luò)等,,或者通過(guò)對(duì)過(guò)往的民俗文化進(jìn)行重塑和加工而與傳統(tǒng)對(duì)話。然而,,這種以話語(yǔ)為中心,、強(qiáng)調(diào)商討和交流的民俗觀只適用于資源豐富、文化多樣,、自由開(kāi)放的后現(xiàn)代社會(huì),,卻難以用來(lái)解釋前現(xiàn)代社會(huì)那種相對(duì)封閉和靜態(tài)的日常生活狀況。因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)社會(huì),,交際或曰交流雖然也是重要的民俗動(dòng)機(jī)之一,,但卻不是唯一的。只有在“當(dāng)社會(huì)是以多樣的思想,、可變的價(jià)值觀以及信息交流為根基的時(shí)候”,,“理性話語(yǔ)”才能成為“關(guān)鍵性的交際、道德手段”和“社會(huì)所追求的目標(biāo)”,。 由此可見(jiàn),,以上三種不同的民俗定義都有其局限性。一方面隨著社會(huì)的發(fā)展變化,,民俗的生存形態(tài)不斷在發(fā)生著改變,,另一方面,不同歷史時(shí)期和文化背景下的民俗學(xué)者對(duì)于民俗的認(rèn)知和觀察視角也有所不同:有的傾向于歷史,,有的主張面向當(dāng)下,;有的注重整體性,有的注重特殊性,;有的關(guān)注靜態(tài)的事象,,有的強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)的過(guò)程?;蛟S正像盲人摸象的故事所告訴我們的那樣,,任何一種觀點(diǎn)可能都帶有某種片面性,但它們或多或少地也都道出了部分的真理,。從事學(xué)術(shù)研究的人,,所追求的是完整的真理及其完美無(wú)缺的論證過(guò)程,但卻必須學(xué)會(huì)時(shí)時(shí)刻刻與不完整性,、不完美性和不徹底性打交道,。因?yàn)椋挥姓J(rèn)識(shí)到了這些,,我們才能向著更高的目標(biāo)出發(fā),。 基于上述對(duì)于不同社會(huì)形態(tài)下民俗關(guān)系,、民俗表征與民俗意義的分析,筆者在此嘗試性地提出一個(gè)新的民俗定義,,以求教于諸位同仁:民俗是一個(gè)共同體中的大部分人以傳承,、革命或認(rèn)同的方式所維系的、具有相對(duì)穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的日常生活實(shí)踐,,其意義在于記憶,、建構(gòu)或相互交流共同體的生活文化。任何一項(xiàng)民俗都具有物質(zhì)的,、身體的,、社會(huì)的和精神的四個(gè)維度,并包含以下四個(gè)要素:(1)誰(shuí),,即民俗主體,;(2)做什么,即民俗行為,;(3)怎么做,,即民俗過(guò)程;(4)為什么,,即民俗意義,。其中的民俗行為和民俗過(guò)程所反映出的,正是專屬于特定時(shí)代和特定群體的特殊的民俗關(guān)系,。 這個(gè)定義想要表達(dá)的是:日常生活本身往往并不具備特殊意義,,民俗學(xué)只有揭示出一種生活文化實(shí)踐背后的社會(huì)關(guān)聯(lián)性(民俗關(guān)系)以及社會(huì)心理,、價(jià)值觀和精神信仰因素(民俗意義),,才能將這些文化現(xiàn)象建構(gòu)為“民俗”。在通過(guò)田野觀察建構(gòu)民俗文本的過(guò)程中,,物質(zhì),、身體、社會(huì),、精神四大維度以及主體,、行為、過(guò)程和意義應(yīng)成為民俗學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn),,它們共同構(gòu)成了民俗實(shí)踐的整體,,并透射出民俗主體所處的社會(huì)環(huán)境與其所踐行的生活文化之間的關(guān)系,包括行為背后所包含的文化意義,。 在此我想舉一個(gè)自己幾年前調(diào)查到的例子,,來(lái)說(shuō)明民俗概念中各部分的結(jié)構(gòu)關(guān)系。2012年農(nóng)歷春節(jié)期間,,筆者在浙江省磐安縣櫸溪村的農(nóng)民孔JB家過(guò)年,,觀看了這家的謝年祭,,當(dāng)?shù)厝朔Q“謝佛禮”。筆者此前曾用法國(guó)人類學(xué)家莫斯-于貝爾的“獻(xiàn)祭的圖式”分析過(guò)這個(gè)案例,,以探討人類學(xué)理論在研究本土宗教(民間信仰)中的適用性問(wèn)題?,F(xiàn)將該文中對(duì)謝年祭過(guò)程的描述簡(jiǎn)編后抄錄如下: 大年三十這一天,我和這家的大人小孩一起,,上到附近1400米高的高姥山祭拜“娘娘廟”,,廟里供奉的是一位當(dāng)?shù)厝朔Q為陳十四娘娘(陳靖姑)的女神及其姐妹。男主人兩兄弟,、女主人和年過(guò)六十的老媽媽四人輪流挑著盛放祭品的一對(duì)籮筐,,內(nèi)放豬頭、全雞,、發(fā)糕,、豆腐、蘋(píng)果,、橘子,、糖果、饅頭,、米飯,、酒、茶,、金箔紙做的“銀兩”,、香、燭,、黃表紙,、爆竹等。因重量不輕,,主人叫了年輕力壯的弟弟來(lái)幫忙挑擔(dān),。隨行的除他倆之外還有女主人、男主人的母親和妹妹,,再加上筆者,。在交談中我了解到,這么 “虔誠(chéng)”地祭拜神靈其實(shí)男主人多年來(lái)也是頭一次,,因?yàn)樗谕獯蚬?,?duì)于家鄉(xiāng)的舊俗也不是非常了解,而且他也不覺(jué)得祭拜神靈是一件重要和必做的事,,反而覺(jué)得這有點(diǎn)“迷信”色彩,。但今年因?yàn)橛形疫@個(gè)客人在,為了讓我能體驗(yàn)到他的家鄉(xiāng)文化,,所以特意按照舊俗準(zhǔn)備了這個(gè)上山祭拜的活動(dòng),。這種殊榮增添了我的興致并讓我對(duì)這一家人充滿了感激之情,。一路上我們踩著皚皚白雪,說(shuō)說(shuō)笑笑,,很是快活,,感覺(jué)好像不是去朝圣,而像是登山觀光的游客,。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多小時(shí)的步行,,中午時(shí)分到達(dá)山頂?shù)男R。老媽媽在案前擺上祭品,,點(diǎn)上香燭,,領(lǐng)著兒女、媳婦一起磕頭,、祭拜,,口中念念有詞,把全家人的名字都報(bào)上,,求娘娘保佑,。然后燒紙和“銀兩”、插香,、燃放爆竹,。拜完后,我們吃了守廟人提供的簡(jiǎn)單的“齋飯”,,即稀飯,、饅頭和素菜,便告辭下山,。帶來(lái)的豬頭等祭品則留給守廟人享用,。 到家后,女主人就開(kāi)始在廚房忙碌,,準(zhǔn)備晚上“謝佛”用的食品:除了煮豬頭,、豬尾巴和全雞之外,,最費(fèi)時(shí)的則是在豬大腸里灌滿糯米,、然后放在肉湯里煮熟。因“謝佛”必須在吃年夜飯之前完成,,如果有人在此之前偷吃了祭肉,,以后他/她會(huì)再也不想吃肉。她怕時(shí)間來(lái)不及,,特意叫在同村居住的媽媽來(lái)幫忙,。娘倆忙乎了一下午。傍晚時(shí)分,,男人們開(kāi)始在門(mén)口貼春聯(lián),、在門(mén)上貼寫(xiě)有倒“?!弊值募t紙,然后把四方的供桌抬到門(mén)口,,擺上祭品:最前方是一對(duì)錫制的,、帶有鳳凰圖案的燭臺(tái),上插紅燭,。中間一個(gè)整豬頭,,豬尾巴從它的口中穿出,周?chē)P(pán)繞著裝有糯米的大腸,,旁邊是一只整雞,,頭被別過(guò)來(lái)朝著天空。其它的祭品還有:一碗水,、兩塊豆腐,、兩塊自制發(fā)糕、三碗米飯,。祭祀由男主人在他母親輔佐下完成,,共分三步:先在門(mén)外祭天祭地,祭詞曰:“天地造佛,,舊年換新年,,保佑國(guó)泰民安,風(fēng)調(diào)雨順,,五谷豐登,。保佑家人身體健康,財(cái)源廣進(jìn),?!比缓笤陂T(mén)外燒紙和“銀兩”、放爆竹,;第二步把供桌搬進(jìn)門(mén)內(nèi),,祭祀門(mén)神,祭詞曰:“保佑好人進(jìn)門(mén),,壞人不進(jìn)門(mén),,保平安,保青春(健康),?!敝笤诨鹋枥餆埡汀般y兩”;第三步在廚房的灶君位前點(diǎn)上一對(duì)蠟燭,,放一塊發(fā)糕,、一碗米飯、一塊豆腐,,因相信灶君在小年那天回到天上“度假”,,今天又被接回來(lái),,所以祭詞曰:“灶君菩薩,上天奏好事,,下地保平安,。家里添水不添米(意指富足、糧食不會(huì)減少),?!敝笥衷诨鹋枥餆埡汀般y兩”。全部祭祀完畢之后,,全家人一起圍坐到餐桌上吃年夜飯,,菜肴以祭祀用過(guò)的豬頭肉、雞,、發(fā)糕和豆腐等為主,。我在開(kāi)飯前特意又到街上走了一圈,發(fā)現(xiàn)幾乎家家戶戶都在以同樣的方式謝年,,甚至所用的祭品和祭拜方式也幾乎完全一致,。 在這一事件中,民俗主體就是以孔JB一家為代表的櫸溪村民,,民俗行為即為拜佛,、謝年,民俗過(guò)程是我們一行人上山祭拜,、回家準(zhǔn)備祭品和在家中謝年的流程,,民俗意義則是通過(guò)感謝、禱告神靈,,祈求來(lái)年的好運(yùn),。該項(xiàng)民俗的物質(zhì)維度主要體現(xiàn)在了祭品中,身體的維度在于男主人一家登山,、磕頭,、祭拜時(shí)對(duì)于身體的調(diào)度,但在我的描述中不是很詳細(xì),,因?yàn)楫?dāng)時(shí)忽視了這方面的細(xì)節(jié),。社會(huì)的維度,包括一同上山的家人,、祈禱時(shí)念及的人員和準(zhǔn)備祭品時(shí)來(lái)幫忙的娘家人,,當(dāng)然還有以同樣方式謝年的同村所有家庭。精神的維度則主要體現(xiàn)在了主人的講述和祈禱詞中,,因?yàn)檫@些反映出了他們祭拜時(shí)的心理動(dòng)機(jī),也代表著他們所屬的社會(huì)群體的核心價(jià)值觀,。 從民俗關(guān)系的角度來(lái)看,,這一事件又可被分解為兩部分來(lái)理解:第一部分的上山祭拜禮在當(dāng)?shù)貙?shí)際上已是一種消失的傳統(tǒng),。就像男主人所說(shuō)的那樣,如果不是因?yàn)槲疫@個(gè)外人的到來(lái),,他是不會(huì)從事這項(xiàng)活動(dòng)的,。那么,為什么他會(huì)因我而如此大動(dòng)干戈呢,?很顯然,,一是因?yàn)槲易鳛橐粋€(gè)民俗學(xué)者的身份,二是因?yàn)樗救说纳鐣?huì)身份,。作為一名長(zhǎng)期出外務(wù)工而懷有某種鄉(xiāng)愁情緒的當(dāng)?shù)厝?,他希望能通過(guò)這個(gè)活動(dòng),和我這個(gè)外來(lái)的文化人進(jìn)行一場(chǎng)關(guān)于家鄉(xiāng)民俗的對(duì)話和交流,。為此他不惜人力物力,,準(zhǔn)備了豐盛的祭品,帶我上山,。在這里,,作為民俗主體的這家人和他們所從事的文化實(shí)踐的關(guān)系,已不再是真正傳統(tǒng)意義上的傳承關(guān)系,,而更像是一種利用傳統(tǒng)的符號(hào)資本進(jìn)行一場(chǎng)具有身份象征意義的文化展演,。我的興致勃勃和滿懷感激之心又讓他感覺(jué)得到了回饋,在交流中進(jìn)一步確認(rèn)了自己的文化身份并從中獲得滿足,。所以我們一路歡聲笑語(yǔ),,氣氛非常輕松。但也并非所有人都如此,,主人公的老媽媽顯然比其他家庭成員更具虔誠(chéng)之心,,她代表著上一代人,無(wú)論是對(duì)傳統(tǒng)還是神靈都仍然抱有敬畏之心,。因此,,即便是在同一個(gè)場(chǎng)景之中,不同世代不同身份的人們之于同一種文化實(shí)踐的關(guān)系也是不盡相同的,。而在第二部分的謝年禮當(dāng)中,,櫸溪村的幾乎所有村民都采取了同樣的祭拜方式,或多或少也都懷有同樣的一種虔敬心理,。這說(shuō)明,,謝年禮的民俗在這一帶仍有著廣泛的社會(huì)基礎(chǔ),不論何種出身和身份,,村民們都仍然像過(guò)去一樣,,將謝年禮視為他們生活與社會(huì)秩序的一部分而加以傳承。 如前所述,同樣的案例和同樣的資料,,當(dāng)我在幾年前嘗試從人類學(xué)視角進(jìn)行考察時(shí),,我試圖以法國(guó)人類學(xué)家莫斯-于貝爾的“獻(xiàn)祭的圖式”理論為參照,對(duì)比分析了中國(guó)本土宗教實(shí)踐的獨(dú)有特征,。今天當(dāng)我改用民俗學(xué)的視角來(lái)考察時(shí),,我會(huì)更多地去關(guān)心民俗主體所處的社會(huì)結(jié)構(gòu)與他們所保持的文化形態(tài)之間的相互關(guān)系,即民俗關(guān)系:不同年齡不同身份的人們?nèi)绾谓?gòu)自己身邊的生活文化并賦予其意義,?這些具有特殊意義的文化反過(guò)來(lái)又怎樣對(duì)他們的身份,、地位和行為方式發(fā)生著影響? 總之,,定義民俗是為了給民俗學(xué)研究圈定目標(biāo)對(duì)象,,避免概念泛化。日常生活千變?nèi)f化,,范圍十分寬廣,,它就像一片廣袤的田野,不僅僅民俗學(xué)者而且語(yǔ)言學(xué)者,、社會(huì)學(xué)者和人類學(xué)者等等都在這同一片土地上耕耘,。因此民俗的定義應(yīng)賦予這門(mén)學(xué)科以獨(dú)特的視角、工具和解讀日常生活文化的方式,。一般來(lái)講,,人類學(xué)習(xí)慣于從整體上去把握文化形態(tài),把文化看成是一個(gè)有機(jī)的整體,,社會(huì)只被作為文化的構(gòu)成要素納入到考察范圍中,。社會(huì)學(xué)正相反,它把社會(huì)看成一個(gè)整體,,研究社會(huì)結(jié)構(gòu),、社會(huì)制度、社會(huì)關(guān)系,、社會(huì)過(guò)程,、社會(huì)中的群體和個(gè)人,等等,,而這些最終都被作為社會(huì)系統(tǒng)的有機(jī)組成部分來(lái)加以闡釋,,文化在其中只充當(dāng)著極為弱小的角色。然而民俗學(xué)所要研究的,,恰恰就是社會(huì)和文化之間的相互作用關(guān)系,。民俗學(xué)通過(guò)研究不同歷史階段各種社會(huì)/文化共同體中的人們的模式化的生活實(shí)踐,旨在揭示其中的民俗關(guān)系和發(fā)展變化的規(guī)律,,進(jìn)而探究該項(xiàng)文化實(shí)踐之于社會(huì)/文化共同體的意義,。從這個(gè)意義上講,民俗學(xué)的確是一門(mén)很特殊的學(xué)問(wèn)。它天生帶有跨學(xué)科性質(zhì),,具有聯(lián)結(jié)人文科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的橋梁作用,,將它歸入人文或社會(huì)的任何一門(mén)學(xué)科都將限制這門(mén)學(xué)科的發(fā)展,。只有充分尊重它的相對(duì)獨(dú)立性,,才能更好地發(fā)揮民俗學(xué)在學(xué)術(shù)界和社會(huì)上的作用。 來(lái)源:北師大民俗學(xué)